家族の加入と脱退について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

被扶養者の加入・脱退について(認定基準)

被扶養者資格の自己点検チャート

家族を被扶養者としたい場合は、こちらのチャートで被扶養者の資格があるかどうかをチェックしてみましょう。

なお、このチャートは、扶養認定の原則的な基準をお示しするもので、認定可否を決定づけるものではありません。

ご了承のうえ、ご利用ください。

被扶養者になれる可能性がありますので健康保険組合で審査を行います。

健康保険組合では、提出された確認書類をもとに主として被保険者に生計が維持されているか、被保険者に継続的に扶養する能力があるかを公正かつ厳正に審査し、その事実がないとか、疑わしいと判断できる相当な理由があれば、被扶養者資格を否認することになります。また、健康保険組合では、扶養認定後、定期的に扶養状況を確認いたします。

そのご家族は扶養者資格がありません

ただし、海外に居住していても、留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。

被扶養者としたい方は被扶養者資格がありません。

<注意>

- 被扶養者となる方は、日本国内に住民票を有する必要があります。(国内居住要件例外あり)

- 後期高齢者医療制度の対象となる方(「75歳以上の方」または「65歳以上で後期高齢者医療広域連合から寝たきり等政令で定める障害の認定を受けた方」等で、いずれも日本国内に住民票を有する方)は、被扶養者にはなれません。

- 夫婦共働きの場合における被扶養者申請については、原則として申請以降の年間収入の多い方の被扶養者となります。

届出関係

申請に必要な書類を事業主(会社)経由で健康保険組合に提出。

この提出された(健保へ到着)日を「受付日」とします。

ご注意ください

被扶養者の加入については、いずれの場合も審査の結果、被扶養者としての認定要件を満たしていることが確認でき、認定された場合の取扱いであり、届出することで必ずしも被扶養者になれるわけではありません。

被扶養者の認定日

- 受付日が事由発生日から1ヶ月以内で、かつ、事由発生日にまで遡ることが確認できた場合は、事由発生日を「認定日」とする。

- 受付日が事由発生日から1ヶ月を超えた場合は、受付日を「認定日」とする。

- 明確な事由発生日が確認できない場合は、受付日を「認定日」とする。

被扶養者の削除日

格喪失日は、被扶養者(異動)届の事由発生日となります。

- 収入増:収入が限度額を超えた日(月額 108,334 円以上が継続的に続く)

- 就職(別の健康保険に加入):就職した日

- 死亡:死亡日の翌日

- 離婚:離婚日

- 別居(生計維持関係がなくなった):別居を始めた日

- 雇用保険受給:受給開始日

- 出産手当金、傷病手当金を受給:受給開始日

- その他(認定基準を満たさなくなった):基準を満たさなくなった日

認定要件

認定を受けるためには、以下の条件を満たしている必要ある。事実が確認できる書類の提出を求め、提出書類を総合的に審査のうえ、健康保険上の被扶養者に該当するかを判断する。

- 健康保険法で定められた家族の範囲内であること。

- 日本国内に住所を有する者であること。もしくは、日本国内に住所を有しない者であっても国内居住要件の例外に該当すると認められる者であること。

- 後期高齢者に該当していないこと。

- 健康保険の適用除外に該当していないこと。

- 主として被保険者の収入によって生活していること。

- 被保険者が対象者の生活費を「主として」負担している事実が確認できること。

- 被保険者には継続的に対象者を養う経済的扶養能力があること。

- 対象者に収入がある場合は、一定の収入要件の範囲内であること。

- 健保が認定審査または毎年の検認(被扶養者の資格審査)実施時に求める必要書類を期日までに提出すること。

- 被保険者の他に扶養義務者がいる場合(※1)は、他の扶養義務者より被保険者の生計維持程度が継続して高い(※2)こと。

- ※1 他の扶養義務者:

子の場合→被保険者の配偶者

母の場合→父

弟妹の場合→父母や兄姉 - ※2 夫婦が共に働いて子供を扶養している場合

原則、子供の人数にかかわらず、恒常的に年間収入が多い方の被扶養者となる。

(注)夫婦双方の年間収入が同程度または収入の減少・増加が一時的な場合は、過去および将来の収入見込み等も考慮する。

- ※1 他の扶養義務者:

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被保険者と同居でも別居でもよい人

- 配偶者(内縁でもよい)

- 子、孫

- 兄弟姉妹

- 父母など直系尊属

被保険者と同居が条件の人

- 上記以外の三親等内の親族

- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子

- 内縁の配偶者死亡後の父母および子

家族の範囲・被扶養者になれる人

被扶養者になるには、一定の条件が必要であり、75歳以上になると「後期高齢者医療制度」の被保険者となるため資格を喪失します。

- 被保険者と同居していても別居していても良い人

- 配偶者

- 子(養子・養女含む)、孫

- 兄弟姉妹

- 父母、祖父母等の被保険者の直系尊属

- 被保険者と同居していることが条件になる人

- 1以外の3親等内の親族

- 内縁関係にある配偶者(住民票記載「未婚の妻・未婚の夫」)

- 被保険者と養子縁組をしていない配偶者の子

- 被保険者の内縁関係にある配偶者の父母および子

- 被保険者の内縁関係にある配偶者の死亡後の父母および子

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の別、年間収入により判断されます。

年間収入の判定については、2025年10月1日より19歳以上23歳未満の年齢要件が追加されました。

健康保険の年間収入とは、所得税法上の1月~12月や年度の4月~3月などのように決まった期間ではなく、どの連続した12ヵ月間をとっても、年間収入が130万円未満、月額平均では108.334円未満(60歳以上、または60歳未満でも障害年金がもらえる程度の心身に重い障害のある方は、年間収入が180万円未満、月額平均で150,000円未満)であることが基準となります。また、所得税法上の課税か非課税かの区別でもありません。

- ※参考:給与収入の場合は交通費も含む税引き前の総支給額となります

| 同居している場合 | 別居している場合 |

|---|---|

| 対象者の年収が130万円未満(対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円未満(対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |

- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

| 60歳未満 | 60歳以上または障害年金受給者 |

|---|---|

| 130万円未満 | 180万円未満 |

| 月額:108,334円未満 | 月額:150,000円未満 |

収入

- 給与収入(パート、アルバイト、内職を含む)

※ボーナス、残業手当、交通費を含む - 各種年金(国民年金、厚生年金、企業年金、農業者年金、遺族年金、障害年金等)

- 事業収入(自営業、農業、漁業、林業等)

- 不動産収入、利子収入

- 雇用(失業)保険

- 傷病手当金、出産手当金

- その他、恒常的な収入

【留意点】

所得税法上非課税となっているものでも「恒常的な収入」の場合、健康保険では収入に含めますのでご注意ください

- ※被扶養者の方で雇用保険を受給された場合は、扶養家族から外す手続きをお願いします。

(日額が3,612円未満(60歳以上の方は5,000円未満)の場合は引き続き扶養となれます。)

自営業収入について

- 自営業者等の収入については、「総収入」から「直接的必要経費」を差し引いた額となっている。

- 「直接的必要経費」とは、原材料費など、その経費がなければ事業が成り立たないと認められ、実際に金銭が支出している経費。

- 収入から「直接的必要経費」を差し引いた残りの額が130万円未満でも、1人(身内も含む)でも従業員を雇っている者は、被扶養者として認定できない。(給料賃金・雇人費が計上されている場合は扶養認定不可)

別居による送金

家族が被保険者と離れて生活しているとき、被保険者からその家族の収入を上回る送金がされていて、主としてその送金によって生計が維持されていることが被扶養者となる条件となります。

- ※証明書は「送金元・送金先・送金金額」が分かる公的なもの。手渡しは不可。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

- 参考リンク

「年収の壁」とは

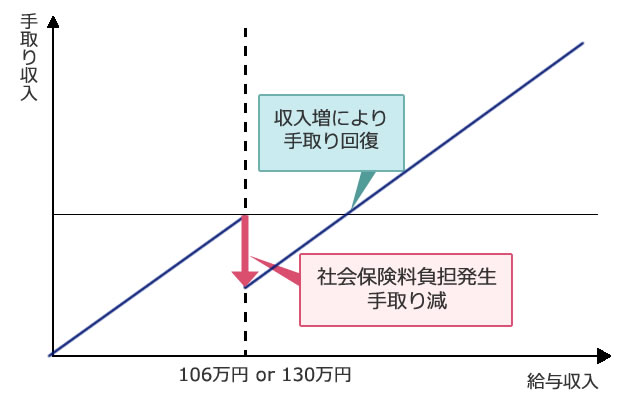

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。

健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。

社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

| 年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |

|---|---|

| 年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |

- ※対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。

(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。

社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。

- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。

- ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

- ① 外国において留学をする学生

- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者

- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者

- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合の被扶養者認定について

夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合、どちらの被扶養者となるかについての認定基準は以下の通りです。

- 被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多い方の被扶養者になります。

- 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者になります。

- 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合は、健康保険等の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方の被扶養者になります。

- 被扶養者として認定しない健康保険組合等は、当該決定に係る通知を発出します。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う健康保険組合等に提出します。

- 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の健康保険組合等が認定することを確認してから扶養削除します。

- 主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。(新たに誕生した子については、改めて認定手続きをすることになります。)

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

被扶養者資格調査(検認)

当健康保険組合の被扶養者として認定された方が認定以降も継続して扶養基準を満たしているかの確認を目的とする「健康保険被扶養者資格調査(検認)」を法令に基づき実施いたします。

(2024年度は当健保設立初年であったため未実施ですが、法令により毎年実施するものです)

つきましては、下記「iBss被扶養者資格調査操作マニュアル」の内容をご確認のうえ、ご対応をよろしくお願いいたします。健康保険制度は被保険者皆さまからの保険料を財源として運営しており、保険給付費をはじめとする拠出金等の支払いを適正に行う必要がありますため、検認へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。